【PR】記事内に広告を含む場合があります

「容量拠出金とは?」

「実際に、いくらぐらいになる?」

「容量拠出金はいつから始まった?」

電気料金明細内に「容量拠出金相当額」「容量拠出金反映額」という項目を見つけ、何の料金か気になる人が多いのではないでしょうか。

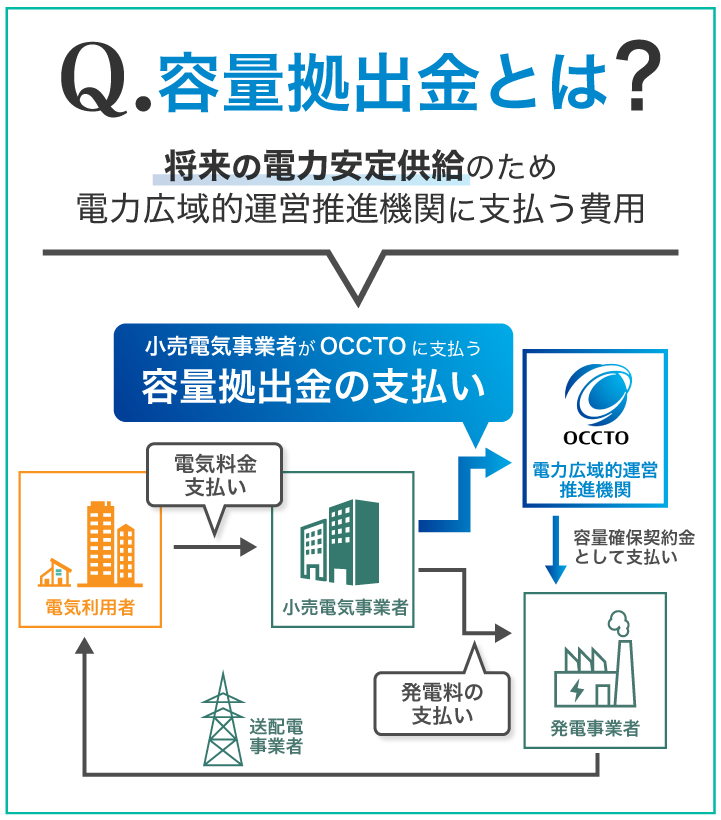

容量拠出金は、将来の電力供給の安定化を目的とした、発電設備への投資費用です。

この記事では、容量拠出金の仕組みや制度が始まった背景、個人の電気代に及ぼす影響について解説しているので、参考にしてください。

容量拠出金とは将来の電力供給能力を確保するための費用

容量拠出金(ようりょうきょしゅつきん)は、数年後も十分な発電容量を確保するための、発電設備への投資費用です。

ここで言う「容量」は、必要な時に発電できる能力(kW)を指し、わかりやすく言うと発電所の「規模」のイメージです。

電力自由化に伴って発電設備への投資が困難となったため、海外の制度を参考に「容量市場」の仕組みを導入しました。

容量市場は、4年後に調達すべき目標容量を毎年算定し、電力供給の確保にかかる費用が安い順に落札するオークション方式の市場です。

容量拠出金は、個人や法人などの電気代から小売電気事業者が徴収し、容量市場を運営する電力広域的運営推進機関(OCCTO)に支払われます。

容量拠出金はいつから始まった?

| 容量拠出金制度 | 内容 |

|---|---|

| 開始時期 | 2024年4月 |

| 背景 | 将来の電源確保が困難と予想された |

| 用途 | 電力の供給力確保へ向けた投資 |

| 支払者 | 小売電気事業者と一般送配電事業者 |

| 支払先 | 電力広域的運営推進機関(OCCTO) |

| 支払額 | 小売事業者の需要規模に応じて負担 |

容量拠出金制度は、2024年4月の容量市場開設から始まりました。

容量拠出金は、小売電気事業者や送配電事業者などの法人が容量市場を運営する電力広域的運営推進機関(OCCTO)に支払う料金ですが、間接的に私たちが電気代の一部で支払います。

電気の使用量1kWhあたり1~3円程度で、各家庭の使用量によって支払い総額は異なります。

開始から間もないため、料金設定方法・金額・容量拠出金の有無など、電力会社によってさまざまです。

容量拠出金の金額例と計算方法

| 楽々でんき | 容量拠出金 相当額単価 | 月150kWh使用時の料金 |

|---|---|---|

| 2025年度 | 1.65円/kWh | 1.65円×150kWh=247.5円 |

| 2024年度 | 3.28円/kWh | 3.28円×150kWh=492.0円 |

楽々でんきの場合、2025年度の容量拠出金相当額単価は1.65円/kWhで、電力使用量と掛けた金額が容量拠出金として消費者に請求されます。

月150kWhの電気を使った場合、1.65円×150kWh=247.5円です。

電力会社によっては、1kWhあたりの金額設定ではなく、1kWあたりで単価を設定する場合もあります。

容量拠出金の計算方法は、電力会社によって異なるため、契約中の会社が公式に発表する内容を確認しましょう。

容量市場が開設された理由

| 容量市場 開設理由 | 詳細 |

|---|---|

| 電力自由化の開始 | 電力自由化に伴い大手電力会社の売電収入が減少したため |

| 太陽光発電の普及 | 太陽光発電普及で大手のJEPX(日本卸電力取引所)での売電収入が減ったため |

容量市場が開設された理由は、電力自由化と太陽光発電の普及に伴い、将来的な電源の確保が困難になると予想されたためです。

電力自由化以降、市場での競争によって、大手電力会社の売電収入が減りました。

新規参入した小売電気事業者は、大規模発電所の供給力に依存しますが、発電所の設備維持費用を負担する義務がありませんでした。

太陽光発電の普及も売電収入が激減した一因で、晴れた日の日中などは電力を取引する市場(JEPX)に売り出される電力量が増加し、発電会社の余剰電力が安く買いたたかれています。

このままでは、将来的に発電供給能力を上回る需要が発生し、電気代が高騰する可能性が高いという背景から容量市場が開設されました。

容量市場のメリットとデメリット

容量市場の開設によって、今後は適切なタイミングで発電所へ投資できるため、電力の供給力不足による計画停電や電気代の高騰を回避しやすくなりました。

一方、資金力のある大手電力会社と小規模な新電力会社との、格差拡大の恐れがあるのがデメリットです。

大手電力会社は、容量拠出金制度が開始されても電気料金をほとんど値上げしていませんが、新電力会社も大手に合わせ続けると資金面で苦しくなります。

容量市場が開設されたメリット

| 容量市場の メリット | 理由 |

|---|---|

| 投資タイミングが 適切化 | 数年先を予想して投資すると、 供給力が不足するタイミングに 設備拡充が間に合う |

| 再エネの主力化を 後押し | 再エネ電力をメインで使うには 大規模発電所で発電量調整が必要 |

| 電気料金の安定化 | 小売電気事業者が 安定的に電力調達できると 電気料金も安定する |

容量市場が開設されたメリットは、適切なタイミングで発電所に費用投資できる点です。

容量が不足してから発電所を作るのでは、間に合いません。

適切に供給能力が確保されれば、再生可能エネルギーから生まれた電力も主力化できます。

再生可能エネルギーは、発電量を天候に左右されるため、発電量をコントロールできる大規模発電所の並行運転が必要です。

さらに、小売電気事業者が安定した価格で電力を調達できるため、電気料金も安定化します。

容量市場が開設されたデメリット

| 容量市場の デメリット | 理由 |

|---|---|

| 資金面での負担 | 資金面での負担 |

| 大手と新電力で 格差拡大 | 資金力のある大手のように 新電力も容量拠出金を請求しないと 資金力で格差が拡大する |

| 想定外の 電力需要増に 対応が困難 | 予定外の電力需要増加に 対応できない |

容量市場の開設にはデメリットもあり、資金力のある大手電力会社と小規模な新電力で、格差が拡大する恐れがあります。

容量拠出金制度の導入後、大手電力会社は電気料金の金額や内訳をほぼ変更せず運営していて、ほとんどの新電力会社も大手電力会社にならって容量拠出金を請求していません。

支出が増えたのに収入が増えないと、経営が苦しくなります。

容量拠出金の支払いは、小規模な小売電気事業者にとって、金銭的に大きな負担です。

さらに、近年はAIの急速な普及によりデータセンターでの電力需要が激増しているため、4年前に見積もった電力供給需要でも結局足りなくなる可能性もあります。

容量拠出金による個人の電気代への影響

| 容量拠出金 | あり | なし |

|---|---|---|

| 電力会社の例 | ・楽々でんき ・シン・エナジー ・Looopでんき ・ドコモでんき など | ・東京電力 ・東京ガスの電気 ・CDエナジー ・楽天でんき など |

全電力会社のうち約1/3が、電気料金に容量拠出金を含んでいますが、今のところ個人の電気代への影響は小さいです。

電気料金の内訳に、容量拠出金相当額や容量拠出金反映額を含まないプランも、基本料金や電力量料金など他の項目で容量拠出金分を含めて料金設計している可能性もあります。

全ての小売電気事業者が、容量拠出金の支払いを義務付けられているため、電気料金から補填している可能性が高いです。

制度導入後も、大手電力10社が電気料金の内訳に容量拠出金を含めていないため、新電力の多くが大手に倣って料金変更できずにいます。

今後、大手電力会社が電気料金の内訳に容量拠出金を加えると、新電力も一斉に容量拠出金を請求する可能性が高いです。

電力会社は容量拠出金のない電力会社で選ぶのではなく、電気代の総額が安い電力会社から選びましょう。

容量拠出金でよくある質問

容量拠出金で、よくある質問をお答えします。

容量拠出金制度は、導入から日が浅いため、制度の存在を知らない人も多いでしょう。

今後は請求金額の増額を含めて変化する可能性が高い料金なので、回答をよく読んだうえで、請求金額も定期的にチェックするのをおすすめします。

- 容量拠出金とは?

- 容量拠出金は、4年後に十分な発電容量を確保するための、発電設備への投資費用です。容量市場というオークションで決まった金額に対し、発電容量に応じた容量拠出金を、小売電気事業者や送配電事業者が電力広域的運営推進機関(OCCTO)に支払います。

>> 容量拠出金とは何の費用かを見る

- 容量拠出金はいつから?

- 容量拠出金は、2024年4月の容量市場開設以降、請求が開始されました。電力自由化や太陽光発電の普及によって、大手電力会社の売電収入が少なくなり、将来的な電源確保が困難になると予想されたのがきっかけです。対策として、すでに海外で導入されていた容量市場制度が導入されました。

>> 容量拠出金の始まりを見る

- 容量拠出金の計算方法は?

- 容量拠出金は1kWhや1kWあたりで設定されるケースが多く、単価と電力使用量または契約電力を掛けた金額が、容量拠出金として請求されます。例えば楽々でんきの場合、2025年度の容量拠出金相当額単価が1.65円/kWhで、月150kWhの電気を使った場合は1.65×150=247.5円です。

>> 容量拠出金の計算方法を見る

- 容量拠出金のメリットは?

- 容量拠出金制度を導入したメリットは、最適なタイミングで電源確保への費用投資を行える点です。必要に応じた電力供給能力を確保できると、電気料金の安定化という形で一般消費者にも還元されます。

>> 容量市場のメリットを見る

- 東京電力の容量拠出金は?

- 東京電力や関西電力のような大手電力会社10社は、消費者に対し、容量拠出金の具体的な金額を明示していません。電気料金の内訳にも容量拠出金を含めていませんが、全ての電力会社が電力広域的運営推進機関に容量拠出金を支払う義務があるため、基本料金や電力量料金に含めて請求している可能性が考えられます。

>> 容量拠出金と電気代の関係を見る

まとめ

最後に、容量拠出金をおさらいしましょう。

- 容量拠出金は、将来の電力容量を確保するため、発電所に投資する費用

- 金額と計算方法は電力会社によって異なる

- 容量拠出金の有無を気にせずプランを選んでよい

容量拠出金は、将来的に電力供給能力を確保するため、発電所に投資する費用です。

発電会社は、電力自由化や太陽光発電の普及に伴い、発電所の設備維持費用の確保が難しくなりました。

容量市場という海外の方式を日本にも導入し、適切なタイミングで投資を行うと、電気料金の安定化に繋がります。

具体的な容量拠出金の請求額や計算方法は、電力会社により異なるため、契約中の会社や検討中の会社の公式情報で確認してください。

容量拠出金は明細に記載があるかないかだけで、どの電力会社も支払う必要があるため、電力会社選択の基準にしなくて大丈夫です。

容量拠出金の有無ではなく、電気料金の合計が安いプランから選びましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。