【PR】記事内に広告を含む場合があります

「託送料金って何?」

「託送料金は誰が払う?」

「東京電力の託送料金はいくら?」

電気代の明細に記載される、託送料金相当額という料金が気になりますよね。

託送料金は送電線や電柱などの利用料で、電気を使う全ての人が払います。

この記事は、電気料金に含まれる託送料金について解説します。

託送料金の新たな制度であり、太陽光発電を設置した家庭が払う発電側課金についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

託送料金とは送配電設備の利用料や整備費用

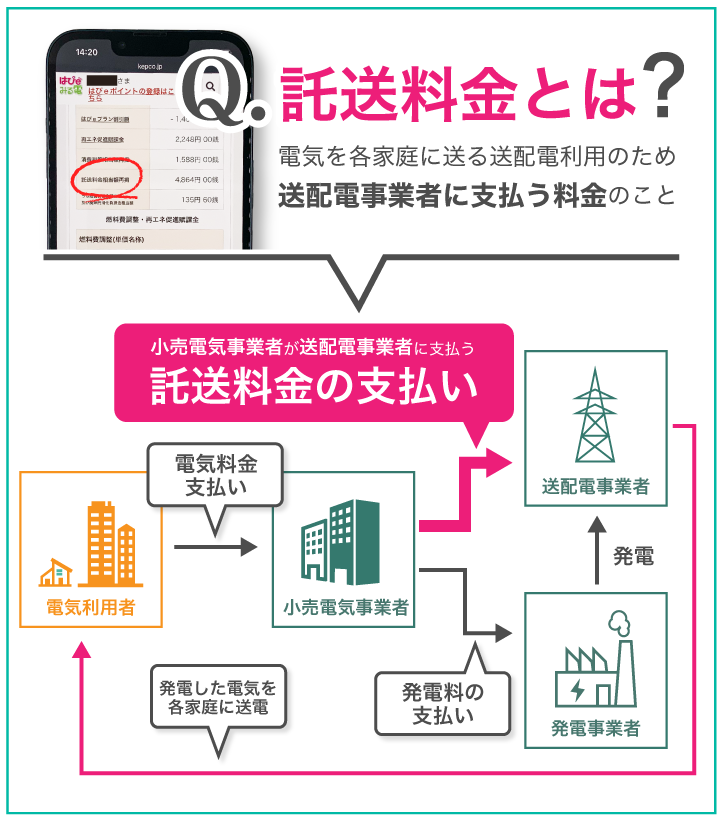

託送料金とは、送電線・変電所・電柱など電気を各家庭に運ぶために必要な送配電網の利用料として、小売電気事業者が送配電事業者へ支払う料金です。

私たちが電気の契約をする、いわゆる電力会社と呼ぶのが小売電気事業者で、実際に各家庭に電気を送るのが小売電気事業者から依頼を受けた送配電事業者です。

例えば、東京は「東京電力エナジーパートナー」が小売で「東京電力パワーグリッド」が送配電の担当です。

2社は、同じ東京電力グループですが別会社なので、託送料金の支払いがあります。

小売電気事業者は、送配電事業者に払う託送料金を、一般消費者の電気料金に含んで回収しています。

託送料金は、電力会社によって異なりますが、電気料金の30%ほどで経済産業省の認可を受ける場合が多いです。

送配電事業者に支払われた託送料金は、電力を安定供給できるよう、送配電網の整備や維持費にあてられます。

託送料金の仕組みをわかりやすく解説

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 託送料金の内訳 | ・送配電部門の人件費 ・送配電設備の修繕費 ・電源開発促進税 ・賠償負担金 ・廃炉円滑化負担金 |

託送料金は、電気を運ぶ送配電網の利用料で、電気を使う全ての人が電気代で負担します。

集まった託送料金は、送電線・変電所などの送配電網を管理する送配電事業者が、送配電網の維持・管理費用として使います。

近年、インフラ設備の老朽化による事故や火災が増えつつあり、対策には費用が必要です。

託送料金の読み方は?

託送料金の読み方は、「たくそうりょうきん」で、小売電気事業者が、送配電事業者の持つ送配電網を利用するための費用を指します。

送配電網は、送電線・変電所・配電線など、電気を家庭や工場まで運ぶ設備の総称です。

託送料金を払うのは全ての電気使用者

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 託送料金の 用途 | ・送配電網の維持・管理 ・再エネ普及に伴う送配電網の増強 ・自然災害対策としての送配電網の強化 ・福島第一原発事故の賠償金の負担 ・原子力発電所の廃炉費用の負担 |

託送料金は、電気を使用する全ての消費者の生活を支える目的で使われるので、電力会社と契約する全ての人に支払いが課せられています。

経年劣化した送配電網を修復する、各地で普及した太陽光発電を利用するために送配電網を増強する、といった維持管理があるからこそ電力が安定供給されます。

託送料金はいつから?

| 電気事業 (東京の場合) | 電力自由化前 | 電力自由化後 |

|---|---|---|

| 発電 | 東京電力 | 東京電力 フュエル&パワー |

| 送配電 | 東京電力 | 東京電力 パワーグリッド |

| 小売 | 東京電力 | 東京電力 エナジーパートナー |

託送料金は、以前から存在していましたが、電力自由化に伴う変更によって一般消費者も目にする形になりました。

電力自由化前は、発電・送配電・小売の3部門全てを大手電力会社が1社で担っていて、託送料金は電気料金に含まれていましたが料金明細への記載が不要でした。

電力自由化をきっかけに3部門が分離し、電気料金の内訳も詳細に記載する方式に変わったため、託送料金が明細に記載されるようになりました。

大手電力会社が、発電・送配電・小売で分離したのをきっかけに、託送料金という言葉を目にするようになったんですね。

託送料金が高い理由は?

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 託送料金が 高い理由 | ・送配電網の老朽化が進んでいる ・太陽光発電の新設で、 送配電容量を増やす必要がある ・レベニューキャップ制度が導入された |

託送料金が高い理由は、送配電網の老朽化対策と、太陽光発電の普及による設備増強が必要なためです。

また、2023年に導入されたレベニューキャップ制度によって、託送料金が5年間一時預かりのような扱いとなっているからです。

5年間経過し、効率化によって使わずに済んだ託送料金の半分は、一般の人々に還元されるのが前提となっています。

送配電網が老朽化しているため

| 時期 | 電気設備機器による火災件数 |

|---|---|

| 平成26年 | 1,020件 |

| 平成25年 | 1,111件 |

| 平成19年 | 994件 |

| 平成18年 | 1,050件 |

送配電網の設備の多くは、1,970年代に整備されたものであり、設置からの50年以上で老朽化が進んでいます。

実際、風圧荷重の基準を満たした鉄塔2基が台風で倒壊したほか、経年劣化したブレーカーなどからの火災も起きました。

インフラ設備の老化による事故の対策に備えるためにも、託送料金の必要性が増しています。

電気以外も下水道管の老朽化による道路陥没事故、暑さや劣化でショートした配電盤からの火災事故など、インフラ老朽化問題が注目されていますね。

再エネ系電力の拡大による影響

| 年度 | 国内の太陽光発電 累積導入量 |

|---|---|

| 2023 | 7,384万kW |

| 2020 | 6,090万kW |

| 2017 | 4,420万kW |

| 2014 | 2,317万kW |

太陽光発電の累積導入量が、2014年度の約2,300万kWから2023年度の約7,400万kWまで急激に増えた分、送変電の容量を増やすため設備の新設や補強が行われています。

2025年時点で、電力会社の送配電網容量が32%不足しているため、高額な費用が必要です。

2023年導入のレベニューキャップ制度も一因

| レベニュー キャップ制度 導入前後の変化 | 総括原価方式 | レベニュー キャップ制度 |

|---|---|---|

| 料金の決め方 | 値上は認可制 値下は届出制 | 承認された 収入上限の 範囲内で決定 |

| 効率化 インセンティブ | 効率化しても 利益率が上がらない | 送配電事業者と 消費者に還元 |

| 投資の確保 | 想定外の費用は 値上げで補う | 事業計画時点で 盛り込む |

託送料金の決め方が、2023年に総括原価方式からレベニューキャップ制度に変更されたのも、託送料金が上がった一因です。

レベニューキャップ制度は、想定コストを事前に託送料金で確保しておき、コスト効率化で予定よりも浮いた分を還元するしくみです。

必要な費用をしっかり事前に回収しておく仕組みのため、託送料金が高くなりましたが、5年後に料金値下げなどの形で還元される可能性もあります。

総括原価方式の課題として、送配電事業者がコスト効率化しても利益率が上がらず努力しにくい点がありましたが、レベニューキャップ制度導入により解消が期待されます。

太陽光発電で売電する家庭も託送料金の支払いが必要

2024年4月から、太陽光発電を持つ一般家庭などの発電事業者も、発電側課金と呼ばれる託送料金が課せられています。

発電事業者も、余剰電力を売るには送配電網を利用するためです。

所定の条件を満たす一部の家庭は、発電側課金の支払い開始時期の猶予や、太陽光発電が特に不足する地域は割り引かれるなどの措置があります。

発電側課金とは?

| 託送料金 | ~2024年3月 | 2024年4月~ |

|---|---|---|

| 需要側託送料金 (小売→送配電) | あり | あり |

| 発電側課金 (発電→送配電) | なし | あり |

託送料金は、小売電気事業者が送配電事業者に払う料金でしたが、2024年4月に発電側課金が導入されて支払い対象者が増えました。

太陽光発電を行う一般家庭なども含めた発電事業者が、送配電事業者に対し、発電側課金という託送料金を支払います。

同時に、一般消費者が小売電気事業者に支払う託送料金は、「需要側託送料金」として区別されるようになりました。

託送料金は、送配電網の利用料なので、送配電網を使って売電する以上は支払い義務があると判断されたためです。

発電側課金が課せられる対象者

| 発電側課金 | 内容 |

|---|---|

| 課金対象 | 送配電網に接続し、 かつ送配電網側に逆潮させている全電源 |

| 課金対象外 | ・送配電網側への逆潮10kW未満の電源 ・調達期間等内の既認定FIT/FIP利用者 |

太陽光発電をもつ一般家庭は、発電側課金が課せられますが、2024年4月以前にFITやFIPを取得していれば買取期間終了まで支払いが免除されます。

FIT制度やFIP制度は、太陽光発電のような再生可能エネルギーによる発電の普及を促進する人を優遇する制度で、10~20年が対象です。

発電側課金の支払額の計算方法

| 発電側課金 課金方法 | 内容 |

|---|---|

| kW課金 (固定料金) | 発電側の逆潮kWー需要側の託送契約kW |

| kWh課金 (従量料金) | メーターで計測できた発電量 |

発電側課金の支払額は、固定料金と従量料金の合計で決まります。

再エネの普及が必要なエリアほど、発電側課金の料金を低めに設定される、あるいは割引される可能性があるため、地域ごとの送配電事業者のサイトや約款で確認しましょう。

発電側課金制度の導入によって、太陽光発電が不足している地域ほど負担が小さくなり、逆に電気を捨てるほど作っている地域だと課金の負担が大きくなる仕組みになりました。

託送料金でよくある質問

託送料金で、よくある質問をお答えします。

託送料金は、電気料金に含まれてしまい明細を見るだけでは不明点が多いため、ぜひ回答を参考にしてください。

個別の支払い金額等については、契約中の小売電気事業者や地域の送配電事業者へ問い合わせましょう。

- 託送料金とは?

- 託送料金は、電気を運ぶ送配電網の利用料で、電気を使う全ての人が電気代とあわせて支払います。一般家庭から集めた託送料金は、小売電気事業者から送配電事業者へ支払われ、送配電網の維持管理費などにあてられます。

>> 託送料金が何の費用か見る

- 託送料金を払わなくていい方法は?

- 託送料金は、全ての電気契約者が利用する送配電網の維持管理費にあてられるため、電力会社と契約する全ての人が課金対象です。託送料金の負担を減らすには、節電で電気の使用量を減らす方法があります。

>> 託送料金を払う人を見る

- 託送料金が高い理由は?

- 託送料金が高い理由は、送配電網の老朽化や新設された太陽光発電を活用するために、送配電網の強化や増強の必要性が増しているからです。また、レベニューキャップ制度が導入され、将来的に必要となりうる費用が事前に回収されているからです。送配電事業者がコストカットに成功すれば、消費者に還元される可能性もあります。

>> 託送料金が高い理由を見る

- 託送料金は誰が払う?

- 託送料金を払うのは、電気を契約する全ての人と、太陽光発電などで売電する一般家庭や事業者です。託送料金のうち、前者は「需要側託送料金」、後者は「発電側課金」と呼ばれます。

>> 太陽光発電で売電する家庭の託送料金を見る

- 発電側課金はいつから払う?

- 太陽光発電を新たに設置した家庭は、太陽光発電から送配電網側へ向かう電力が10kWを超えると、発電側課金を払う必要があります。ただし、2024年4月以前にFIT制度やFIP制度の認定を受けたか調達期間中なら、10年間の制度適用期間中は免除されます。

>> 発電側課金の対象者を見る

まとめ

最後に、託送料金をおさらいしましょう。

- 託送料金は、送配電網の利用料で、電気料金の約30%が相当

- 託送料金が高いのは、送配電網が老朽化し、送配電網の増強が必要なため

- 2023年レベニューキャップ制度導入も、託送料金の値上がりの一因

託送料金は、送配電網の利用料で、契約先の電力会社によらず買電や売電する全ての人が払います。

電気料金のうち、約30%が託送料金に相当し、送電線や変電所などの維持管理の費用に使われます。

送配電網は、建設から50年以上経過した設備も多く、放っておくと老朽化による事故・火災等に繋がりかねません。

レベニューキャップ制度の導入で、一般消費者が送配電事業者に託送料金を立て替えるかのような構造になったため、託送料金が値上がりしました。

送配電事業者がコスト削減できたら、託送料金の一部が、将来的に還元されます。

電気の安定供給に必要な料金ですが、負担軽減には節電が有効です。