【PR】記事内に広告を含む場合があります

「電気代の計算方法は?」

「プランごとの料金の仕組みは?」

「家電の電気代は?」

電気代の計算方法について調べている方には、このような疑問があるのではないでしょうか。

料金プランの計算方法が分からず、契約に踏み込めない方もいるかもしれません。

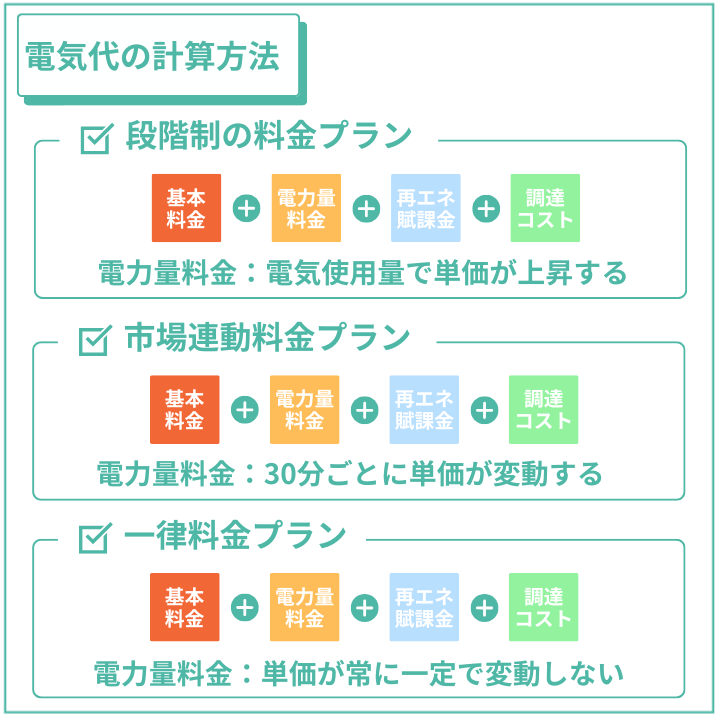

電気代の計算方法は契約プランによって異なります。

計算方法を知りたい時は、契約プランの種類を確認しましょう。

この記事は、電気代の計算方法を解説します。

料金の仕組みや身近な家電の電気代も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

\初めての一人暮らしに最適/

電気代の計算方法は契約プランにより異なる

| プランの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 段階制料金 | 電気使用量に応じて単価が変動する |

| 市場連動料金 | 市場価格に応じて30分ごとに単価が変動する |

| 一律料金 | 再エネルギー導入のために 上乗せされる費用 |

電気料金の構成は、基本的に「基本料金」「電力量料金」「再エネ賦課金」「調達コスト」の4つで違いはありませんが、電気代の計算方法は、契約しているプランによって異なります。

メインで変わってくるのが、電力量料金と調達コストです。

契約しているプランによって計算方法が変わるので、自分がどのプランを契約しているかを事前に知っておきましょう。

電気代を安くしたいなら、プランごとの電力量料金の計算方法を理解しておきましょう。

段階制料金を採用した電力会社の計算方法

段階制料金とは、使用量に応じて料金単価が変動する電気料金プランです。

使用量に応じて電力量料金の単価が上がる仕組みで、使用量が多いほど料金も高くなります。

料金は主に基本料金(固定費)と電力量料金(使用量に応じた費用)で構成され、さらに再エネ賦課金や調達コストが加算されます。

主に東京電力や関西電力などの大手電力会社が提供してる、最もスタンダードなプランです。

計算方法

| 30A 400kWh |  従量電灯B |

|---|---|

| 基本料金 | 311.75円 × 30A = 935.25円 |

| 電力量料金 | 第1段階(〜120kWh) 29.80円 × 120kWh = 3,576円 第2段階(120〜300kWh) 36.40円 × 180kWh = 6,552円 第3段階(300kWh〜) 40.49円 × 100kWh = 4,049円 |

| 再エネ賦課金 | 3.49円 × 400kWh = 1,396円 |

| 燃料費調整額 | -6.33円 × 400kWh = -2,532円 |

| 合計の電気代金 | 13,976円 |

段階制料金プランには大きく分けて「基本料金制」と「最低料金制」の2種類がありますが、基本的な計算方法に違いはありません。

電力量料金が使用量によって変動するという点だけ覚えておくと良いでしょう。

東京電力を例に料金を計算すると、基本料金は10Aごとの料金単価に契約アンペアを掛けて計算し、30Aの場合「311.75円 × 30A 」で935.25円です。

電力量料金は使用量に応じて各段階の単価が適用され、仮に400kWhの場合、第1段階「29.80円 × 120kWh」、第2段階は「36.40円 × 180kWh」、第3段階は「40.49円 × 100kWh」と計算します。

調達コストや再エネ賦課金の費用については、電気使用量を掛け算するだけで簡単に算出できます。

最もオーソドックスな料金プランで、電気使用量が多いほど単価が高くなるため、電気代全体が高くなります。

大手電力会社以外でも、新電力会社の多くは段階制料金を採用しているため、計算の流れを理解しておきましょう。

代表的な電力会社

東京電力や関西電力をはじめ、大手電力会社が提供しているプランは基本的に段階性料金プランです。

多くの新電力会社も、従量制プランで提供しています。

例としてシン・エナジーやCDエナジー、オクトパスエナジーなどがあります。

市場連動料金を採用した電力会社の計算方法

市場連動型プランとは、電力市場の価格に応じて30分ごとに電力量料金単価が変動するプランです。

電力需要が高まる時間帯や季節には料金が上昇し、需要が低いと安くなる仕組みです。

料金は主に「電力量料金+再エネ賦課金+調達コスト」で構成され、基本料金の有無は電力会社によって異なります。

市場連動型プランは、主にLooopでんきのような新電力会社が提供しています。

市場連動型プランの計算方法

市場連動型プランは大まかに「基本料金+電力量料金+再エネ賦課金+調達コスト」で計算しますが、電力量料金の計算方法が他のプランと異なります。

市場連動型プランの電力量料金は「(電源料金+固定従量料金)×電力使用量」で計算します。

電源料金が30分ごとに変動する料金で、市場連動型プランの特徴を表す料金項目になります。

市場連動型プランの例として、Looopでんきの料金プラン「スマートタイムONE(電灯)」が挙げられます。

1ヶ月に契約電力2kW、電力量400kWh使用した場合、基本料金は「287.09円(託送基本料金単価+容量拠出相当単価)2kW」で522.58円です。

電力量料金は電源単価は10円/kWhを平均と仮定した場合、「10円×230kWh」で2,300円です。

実際は、電力量料金単価が細かく変動するため、10円ではなく0円~30円前後を推移することになります。

代表的な市場連動型の電力会社

市場連動型プランは、主に新電力会社で提供されているプランです。

例として、Looopでんきやおてがるでんき、リミックスでんきなどの新電力会社があります。

基本料金の有無や電力量料金の計算方法は、電力会社によって異なります。

一律料金を採用した電力会社の計算方法

一律料金とは、毎月の電力量料金単価が定額で利用できるプランです。

電気使用量が少ないと料金が高くなりがちですが、使用量が多いとお得になりやすい料金体系です。

計算方法

一律料金制の計算方法は、基本的に段階性料金と変わらず、ただ電力量料金が一律になるだけです。

少ない使用量から多い使用量まで一律で単価が変わらないため、計算がしやすく、なおかつ電気使用量が多いとお得になりやすいです。

電気を多く使う家庭にとって、料金が安定しやすいです。

定額制プランの例として、楽天でんきのSプランが挙げられます。

東電エリアの楽天でんきはどの電気使用量でも36.85円で統一されており、電力量料金単価に電気使用量を掛け合わせると簡単に計算できます。

料金自体はシンプルで分かりやすいですが、少し高くなりがちな点は注意が必要です。

代表的な電力会社

定額制プランを提供している電力会社の例は、楽々でんきや楽天でんき、CDエナジーなどの新電力会社です。

楽々でんきや楽天でんきは、1kWhあたり一律の電力量料金単価が設定されています。

家電の電気代の計算方法

| 項目 | 計算方法 |

|---|---|

| 計算式 | 消費電力×使用時間×料金単価 |

| 計算例 | 0.5kW×2時間×31円/kWh= 31円 |

家電の電気代は「1時間あたりの消費電力(kW)×使用時間(時間)×料金単価(円/kWh)」で計算します。

例えば500Wの家電を2時間使用した場合、料金単価が31円/kWhだとすると「0.5kW×2時間×31円/kWh」で31円です。

自宅にある家電の電気代を知りたい時は、その家電の消費電力を代入すると計算できます。

家電の消費電力(W)は本体のラベルや取扱説明書に記載されています。

身近な家電の電気代

身近にある家電の電気代を知ると、無駄な使用を避けて節約意識を高められます。

例えばエアコンの冷房は、1時間使用時間を短くすると約15.5~45.0円節約できます。

また、ドライヤーは他の家電に比べて消費電力が高いため、使用時間を短縮すると電気代を抑えやすいです。

ここからは、エアコンやテレビ、ドライヤー、電子レンジの電気代を紹介します。

エアコン(冷房)

| 畳数 | 1時間 | 1日 (6時間) | 1ヶ月 (30日) |

|---|---|---|---|

| 6畳 | 約15.5円 | 約93.2円 | 約2,795円 |

| 8畳 | 約18.0円 | 約108.1円 | 約3,242円 |

| 10畳 | 約20.0円 | 約120.2円 | 約3,605円 |

| 12畳 | 約31.9円 | 約191.2円 | 約5,735円 |

| 14畳 | 約34.5円 | 約206.8円 | 約6,205円 |

| 18畳 | 約45.0円 | 約269.7円 | 約8,091円 |

エアコンの冷房の電気代は、1時間あたり約15.5円~45.0円です。

1日6時間使用すると約93.2~269.7円、それを1ヶ月続けると約2,795~8,091円かかります。

ただし、厳密には畳数によって消費電力は異なり、畳数が増えるほど電気代は高いです。

エアコンの冷房は、1時間使用時間を短くすると約15.5~45.0円節約できます。

エアコン(暖房)

| 畳数 | 1時間の電気代 | 1日の電気代 (6時間) | 1ヶ月の電気代 (30日) |

|---|---|---|---|

| 6畳 | 約15.00円 | 約89.8円 | 約2,695円 |

| 8畳 | 約17.7円 | 約106.4円 | 約3,192円 |

| 10畳 | 約24.5円 | 約147.1円 | 約4,414円 |

| 12畳 | 約25.0円 | 約149.7円 | 約4,492円 |

| 14畳 | 約27.9円 | 約167.4円 | 約5,022円 |

| 18畳 | 約44.0円 | 約264.1円 | 約7,924円 |

エアコンの暖房の電気代は、1時間あたり15.00~44.0円です。

1日6時間使用すると89.8円~264.1円、それを1ヶ月続けると2,695円~7,924円かかります。

ただし、厳密には畳数によって消費電力は異なり、畳数が増えるほど電気代は高いです。

エアコンの暖房は、1時間使用時間を短くすると約15.00~44.0円節約できます。

テレビ

| テレビ | 1ヶ月 | 年間 |

|---|---|---|

| 液晶テレビ (2K・50インチ未満) | 約160円 | 1,917円 |

| 液晶テレビ (2K・50インチ以上) | 約322円 | 3,863円 |

| 液晶テレビ (4K・50インチ未満) | 約305円 | 3,665円 |

| 液晶テレビ (4K・50インチ以上) | 約433円 | 5,193円 |

| 液晶テレビ (8K) | 約1,154円 | 13,850円 |

| 有機ELテレビ (4K) | 約513円 | 6,160円 |

経済産業省の省エネ性能カタログによると、テレビの年間電気代は1,917円~13,850円です。

単純計算すると、1ヶ月あたりのテレビの電気代は160円~1,154円です。

ただし、厳密にはテレビの種類や大きさ、視聴時間や頻度によって変動します。

テレビの電気代は、視聴しない時こまめに電源を消すと節約できます。

ドライヤー

| 消費電力 | 1回 (5分) | 1ヶ月 |

|---|---|---|

| 850W | 約2.2円 | 約65.9円 |

| 1,000W | 約2.6円 | 約77.5円 |

| 1,200W | 約3.1円 | 約93.0円 |

ドライヤーの電気代は、1回5分使用した場合で2.2円~3.1円です。

1日5分使用した場合、1ヶ月の電気代は65.9円~93.0円です。

ただし、厳密には消費電力や使用時間によって変動します。

ドライヤーは他の家電に比べて消費電力が高く、使用時間が長くなるほど電気代が高くなりやすいです。

ドライヤーの電気代を節約するなら、節電効果を意識した省エネ設計のモデルが良いです。

電子レンジ

| 単機能レンジ | 電気代 |

|---|---|

| 年間電気代 | 約1,608円 |

| 1ヶ月の電気代 | 約77.5円 |

経済産業省の省エネ性能カタログによると、単機能レンジの年間電気代は約1,608円です。

単純計算すると、1ヶ月あたりの電子レンジの電気代は約134円です。

ただし、厳密には電子レンジの消費電力や使用時間、頻度によって変動します。

オーブンやスチームなどの機能が付くと、さらに電気代が高くなります。

電気代の計算でよくある質問

電気代の計算で、よくある質問をお答えします。

料金プランには「従量制プラン」「市場連動型プラン」「定額制プラン」の3つがあり、それぞれ計算方法が異なります。

料金プランの計算方法を知りたい人や、電気代を節約したい人は、よくある質問の内容を確認しましょう。

- 電気代の計算方法は?

- 電気代は契約プランによって異なります。電気料金プランは大まかに「段階制料金プラン」「市場連動料金プラン」「一律料金プラン」の3種類です。電気料金は一般的に「基本料金」「電力量料金」「再エネ賦課金」「調達コスト」の4つの要素で構成されます。具体的な計算方法を知りたい場合は、契約プランを確認しましょう。

>> 電気代の計算の仕組みをくわしく見る

- 段階制料金プランの計算方法は?

- 段階制プランは電気使用量に応じて、電力量料金単価が異なる料金体系です。基本料金制と最低料金制の2つの仕組みがありますが、基本的な計算方法に違いはありません。一般的には電気使用量が多くなるほど料金単価が高くなる特徴があるため、一人暮らしや電気使用量が少ない家庭に向いています。

>> 段階制料金の計算方法をくわしく見る

- 市場連動型料金プランの計算方法は?

- 市場連動型料金プランは「基本料金+電力量料金+再エネ賦課金+調達コスト」で計算します。厳密には電力量料金の計算方法が従量制プランと異なり、「(電源料金+固定従量料金)×電力使用量」で計算します。電源料金は30分ごとに変動する市場価格で、固定従量料金は電力会社が定めた固定の単価です。安い時間帯に電気を使用すると、従量制プランよりもお得に電気を使えます。

>> 市場連動型プランの計算をくわしく見る

- 家電の電気代の計算方法は?

- 家電の電気代の計算方法は「消費電力(kW)×使用時間(時間)×料金単価(円/kWh)」です。例えば500Wの家電を2時間使用し料金単価が31円/kWhだとすると、「0.5kW×2時間×31円/kWh」で31円です。自宅にある家電の電気代を知りたい場合は、本体や取扱説明書に記載されている消費電力を代入して計算できます。

>> 家電の電気代の計算方法をくわしく見る

- エアコンの電気代はいくら?

- エアコンの電気代は、冷房だと1時間あたり約15.5~45.0円、暖房だと1時間あたり約15.00~44.0円です。厳密には畳数によって消費電力が異なり、畳数が増えるほど電気代は高くなります。エアコンの電気代を節約したい時は、使用時間を短縮すると効果的です。

>> 身近な家電の電気代をくわしく見る

まとめ

最後に、電気代の計算方法をおさらいしましょう。

- 段階制料金プランは電気使用量で計算する

- 市場連動料金プランは市場価格で計算する

- 一律料金プランは一定量の超過分を計算する

従量電灯プランは電気使用量に応じて計算する仕組みで、厳密には基本料金制と最低料金制で計算方法が異なります。

基本料金制は契約アンペア数に応じて基本料金が変わり、最低料金制は一定の使用量まで最低料金が適用される仕組みです。

従量電灯プランは最もスタンダードなプランで、主に東京電力や関西電力などの大手電力会社が提供しています。

市場連動型プランは電力市場の価格に応じて30分ごとに電力量料金単価が変動するプランで、単価が安い時間帯に電気を使えば、従量電灯プランよりもお得です。

定額制プランは毎月一定量までは定額で利用できるプランで、基本料金と電力量料金が固定されています。

各プランの特徴を理解して自分に合うプランを選択すると、よりお得に電気を使えます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。